寄稿

マイケル・セイラー式の二刀流ビットコイン保管術

ビットコイン(BTCUSD)の保管をどのように行うかについては、「自己完結化型のセルフカストディーが最高である」、もしくは「信頼できる機関に預けた方が安全」など、様々な意見が飛び交っています。

この件について、何か絶対的な正解があるわけでは無いにしろ、著名な大口投資家がどのような方法をとっているのかを調べるのは有意義かもしれません。

そこで当記事では、ビットコイン界では誰もが知る大口保有者である、マイクロストラテジー社の代表マイケル・セイラー氏のビットコイン保管戦略を調べてみることにしました。

では、早速行ってみましょう!

セイラー氏が実践する「二つの戦略」

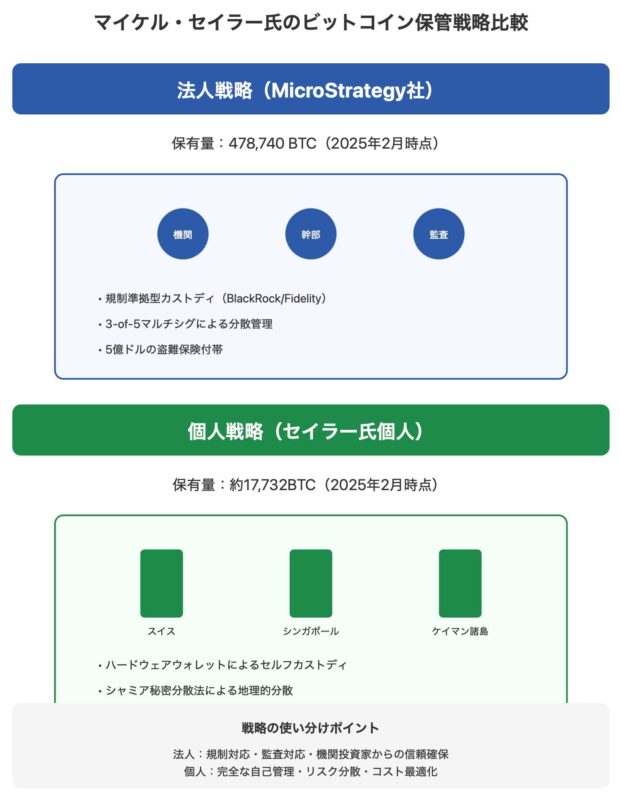

セイラー氏は、個人と法人で保有するビットコインについて、それぞれ異なるアプローチをとっています。

個人の17,732BTC(すごっ!)についてはセルフカストディを徹底する一方、MicroStrategy社保有の478,740 BTC(意味不明!)については、規制に準拠したカストディ戦略を採用しています。

個人では完全な自己主権を追求

セイラー氏個人のビットコイン保有戦略は、「分散」がキーワードとなっています。具体的には:

- 複数のハードウェアウォレット(Ledger Nano XとTrezor Model T)を使用

- シードフレーズをシャミア秘密分散法で5分割し、スイス、シンガポール、ケイマン諸島の銀行金庫に分散保管

- 200以上のウォレットに資産を分散

徹底的に分散することで単一の障害点を排除し、物理的な災害やセキュリティ侵害のリスクを管理する戦略ですね。いかにもビットコイナーらしい戦略ではないでしょうか。

法人保有戦略:カストディー活用で規制への対応を前面に

一方、法人のMicroStrategy社では、BlackRockやFidelityなどの規制準拠型カストディアンを活用した「3-of-5マルチシグ」構造を採用しています。

これは、秘密鍵を持つ関係者が5つあると同時に、資金を動かすためには、そのうち最低3者の承認が必要であることを表しています。

セイラー氏は、この構造について「大きすぎて潰せない(Too Big to Fail)機関との連携が、政府による没収リスクを軽減する」と説明しています。

BlackRockのような大手金融機関が関与することで、政治的な保護も得られるという考えです。

これについては、生粋のビットコイナーたちから「ビットコインを中央集権化させる気か!」と反論も湧き上がっていることも事実です。

でも現実的には、法人ではカストディアンを使った方が以下のようなベネフィットがあります。

法人がビットコイン保有でカストディアンを使うベネフィット:

- SEC規制への準拠:四半期ごとの財務報告や監査要件への対応

- 株主保護:5億ドルの盗難保険によるリスクヘッジ

- 運用効率:大口取引や担保管理の円滑化

- 政治的リスク対策:規制当局との対話窓口の確保

これら、個人と法人での保管戦略を比較したグラフィックを作ってみました(作図担当はclaude.ai )

↑ セイラー氏は個人と法人でビットコインの保管戦略を分けている

個人と法人とでビットコイン保有方法の使い分けが必要な理由

ここでは、個人と法人とで、セイラー氏がビットコインの保有方法を切り分けて使っていることを確認してきました。

ここからは、その理由を少し深掘りしてみたいと思います…

以上はビットコイン研究所さんへの寄稿記事(こちら)から前半を無料公開してお届けしました。

ビットコインの動向を少しマニアックな角度から見ることにご興味のある方は、ぜひ続きをご覧になってみてください。

➡️ 続きは「ココスタ・トレーディングカレッジで今すぐ読めます>

1日コーヒー1杯分でレポート・ツール・毎朝届くコメンタリーが読み放題。今すぐビットコインをポートフォリオの味方に変えてしまいましょう!