寄稿

高市新総裁が誕生する裏で進む「市場の異変」――麻生氏の影響力と30年国債金利の史上最高値が意味するもの

自民党総裁選は高市早苗氏の勝利で幕を閉じました。

しかし、その瞬間に金融市場では「ある異変」が進んでいます。

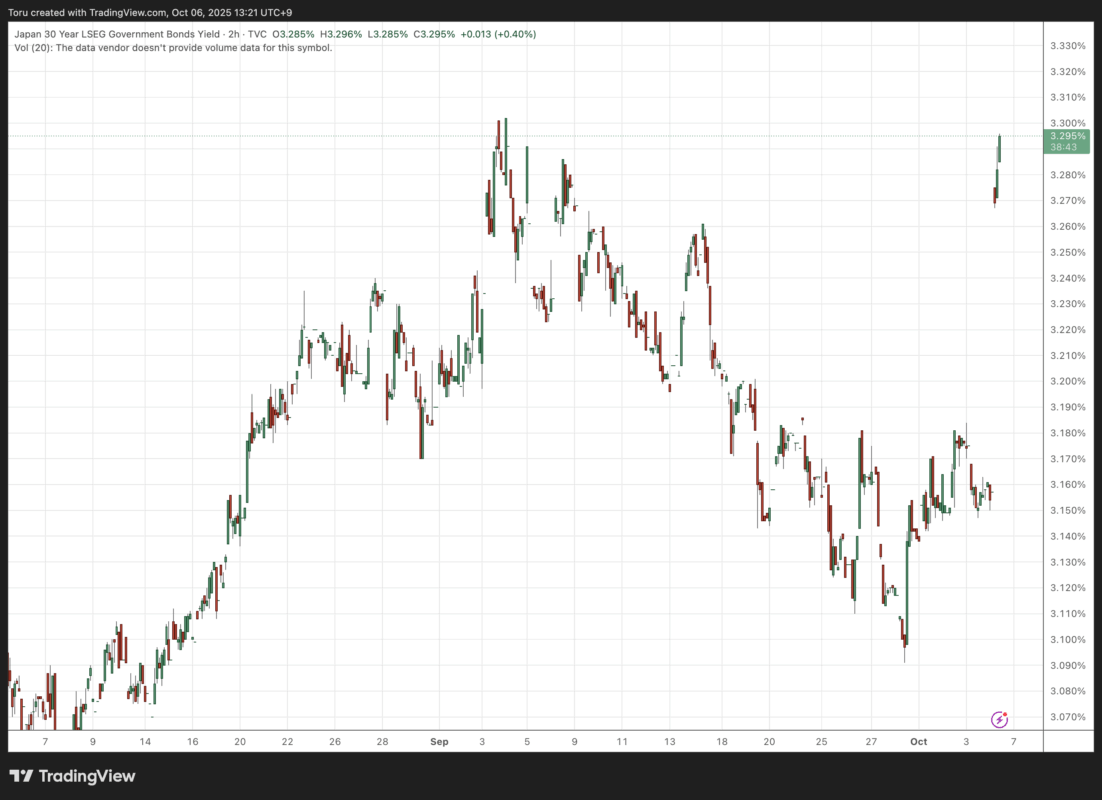

月曜日の市場では、日本の30年国債の金利が急騰。1999年に公募入札が開始されて以来、史上最高水準に達しつつあります。

なぜ、新総裁の誕生と国債金利が連動したのでしょうか?

勝利の立役者は「あの人」だった

高市氏の勝利を決定づけたのは、麻生太郎元首相でした。

決選投票の直前、麻生氏は派閥の議員43人に号令をかけます。「党員票が多い候補を支持するように」――この明確な指示が、議員票の流れを一気に高市氏へと傾けたのです。

結果、高市氏は決選投票で185票を獲得し、小泉進次郎氏の156票を上回って勝利しました。党関係者は麻生氏を「高市氏勝利の最大の功労者」と評しています。

つまり、これから始まる新政権の経済政策には、麻生氏の「色」が濃く反映される可能性が高いということです。

麻生氏が一貫して主張してきた「財政観」

ここで注目すべきは、麻生氏の財政に対する考え方です。

麻生氏は長年にわたり、日本の財政破綻論を真っ向から否定してきました。2013年には「日本の借金は970兆円に膨らんでいるものの、金利は上がっていない。日本が財政破たんの危機ということはない」と断言しています。

2014年には「今の日本で、ハイパーインフレになるはずがない」と述べ、財政拡大に対する懸念を一蹴してきました。

その論理の核心はこうです。

「日本の国債は日本国民が保有している。つまり政府の借金は同時に国民の資産だ。これは家庭内での貸し借りと同じで、外国に返す必要がない限り問題ない」

シンプルで分かりやすい説明ですよね。実際、この論理は多くの国民に「日本の財政は大丈夫」という安心感を与えてきました。

しかし今回の市場は「別の反応」を見せた

ところが、高市新総裁の誕生直後、金融市場は明確な「警戒シグナル」を発しました。30年国債の金利急騰です。

1999年9月の公募入札開始以来、史上最高水準に達しつつある日本の30年国債金利の推移。高市氏の総裁選勝利直後に急騰している様子が確認できます。

これは投資家たちが「財政拡大路線が加速するなら、それに見合ったリターン(より高い金利)を要求する」というメッセージを送り始めたことを意味します。麻生氏が「金利は上がっていない」と語った2013年当時とは、明らかに状況が変わりつつあるのです。

ここで一つ、気になることがあります。

「国債は家庭内の貸し借りだから安心」という論理――実は、この全く同じ説明が、80年前の日本でも使われていたことをご存知でしょうか?

しかも、その時の結末は決してハッピーエンドではありませんでした。

80年前にも語られた「全く同じ論理」

「日本の財政は安泰」という安心感――その根拠として、今も昔も似たような比喩が使われてきました。でも、この説明には重要な歴史的前例があるのです。

1941年10月、大政翼賛会が全国の隣組に配布した『戦費と国債』という宣伝冊子があります。

そこにはこう書かれていました。

「国債が沢山殖えても全部国民が消化する限り、少しも心配は無いのです。国債は国家の借金、つまり国民全体の借金ですが、同時に国民が其の貸し手でありますから――国が利子を支払ってもその金が国の外に出て行く訳ではなく国内で広く国民の懐に入って行くのです」

どうでしょうか。現代の説明と驚くほど似ていませんか?

当時の大蔵省は「国家が存続する限り、元本と利子が支払われないことは絶対にない」とまで断言していました。国民に安心感を与え、戦時国債を買わせるためのプロパガンダだったわけです。この冊子は150万部も配布されました。

多くの国民が「安全だ」と信じて国債を購入した(させられた)のです。

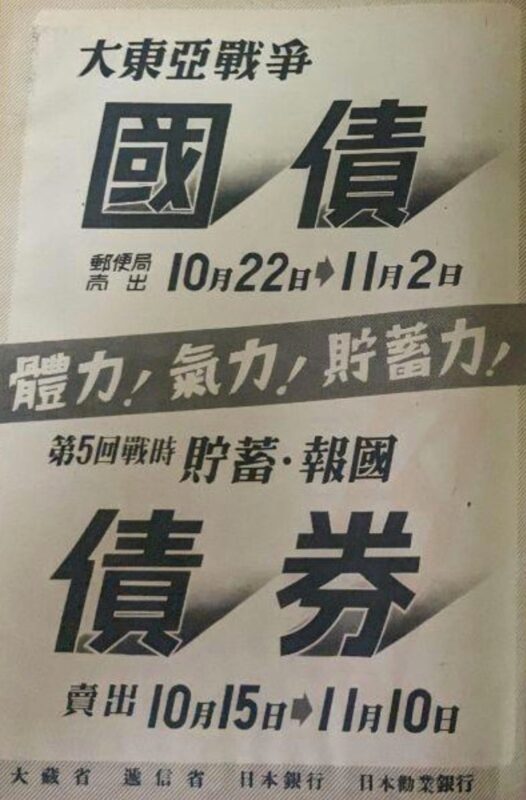

1941年当時の戦時国債と貯蓄を促す宣伝ポスター。「体力、気力、貯蓄力」のスローガンのもと、国民に国債購入が愛国的行為として推奨されました。

そして訪れた「債権は紙屑」という結末

戦後、何が起きたのでしょうか?他でもない、激しいインフレです。

1946年には卸売物価が前年比430%という超高インフレとなり、国債の実質価値は1935年比で180分の1に縮小しました。つまり、100万円分の国債が、実質的に約5,500円の価値しか持たなくなったということです。

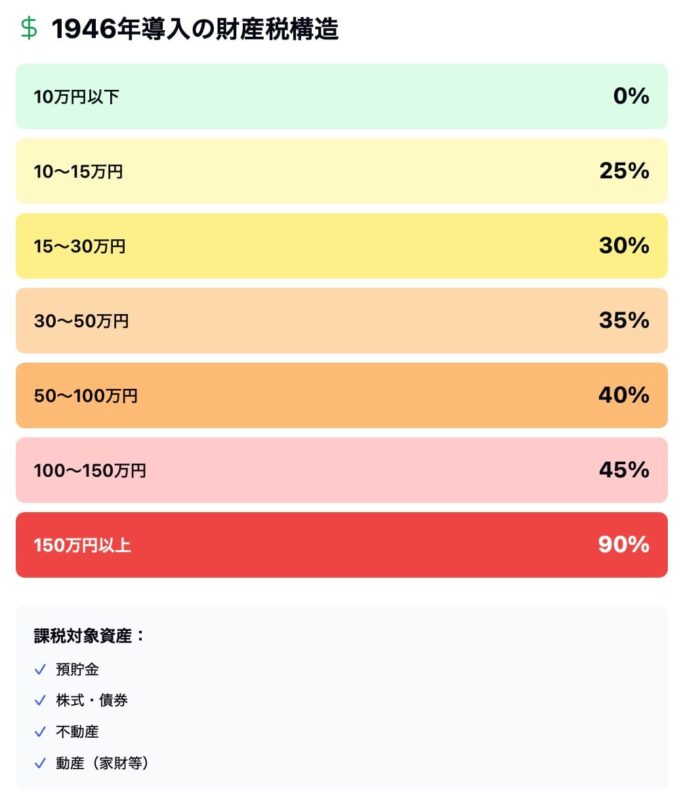

さらに追い打ちをかけたのが、1946年3月に導入された「財産税」でした。

これは10万円を超える全ての個人資産に対し、25%から最大90%という極めて高い税率で課税する、一度限りの特別税でした。不動産、預金、株式、動産、すべてが対象です。

国は戦費で膨らんだ借金を、国民の財産を半ば強制的に徴収することで帳消しにしたのです。

「国民が貸し手である」「利子は国民の懐に入る」と言われて国債を買った人々の資産はインフレで目減りし、さらに財産税で徴収される――二重の打撃で叩き落とされることとなったのでした。

「あの時代とは違う」は本当か?

ここまで読んで、「でも今は戦時中じゃないし、状況が全然違うでしょ」と思われた方も多いかもしれません。

確かにその通りです。現代日本には民主主義があり、言論の自由があり、中央銀行の独立性も(建前上は)あります。単純に過去と現在を重ね合わせることはできません。

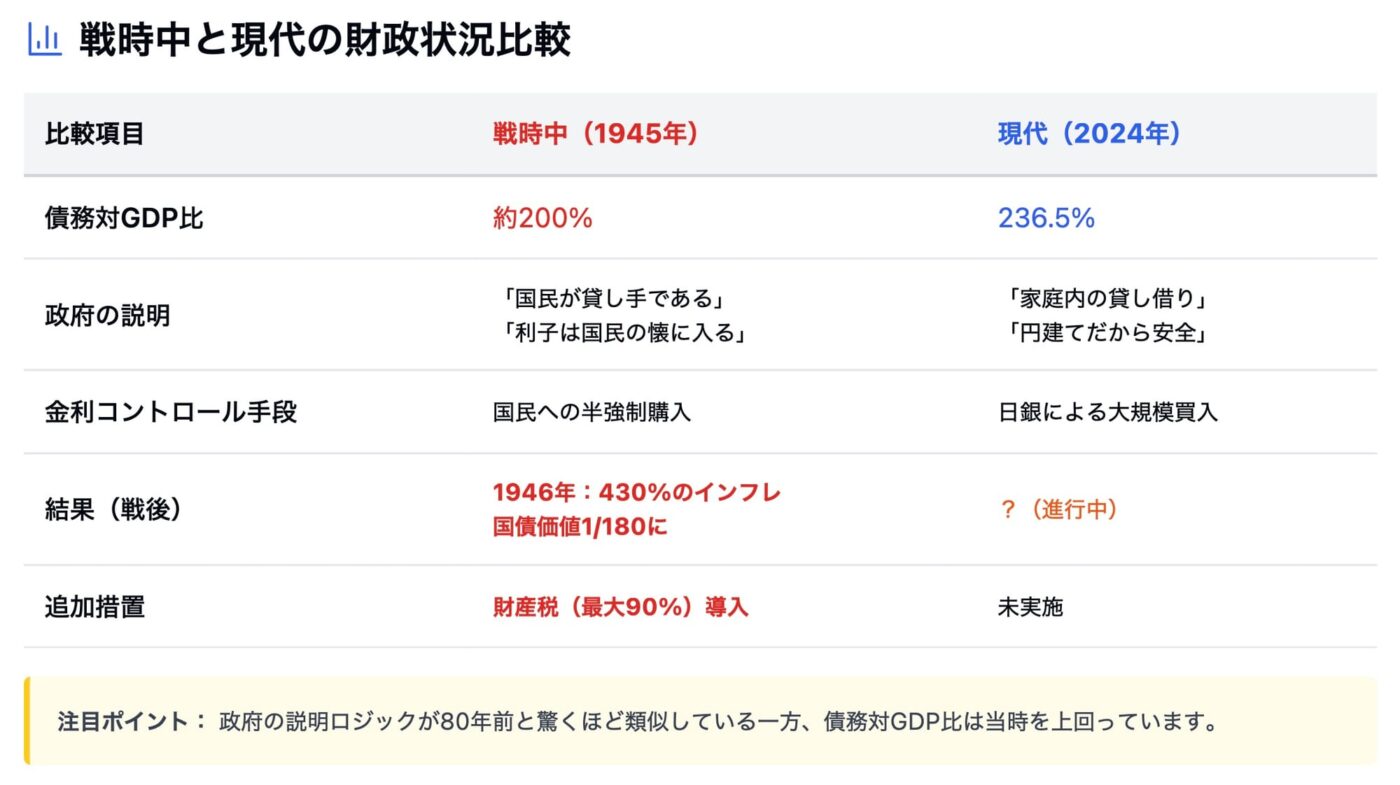

ただ、構造的な類似点も無視できないように思います。

戦後の日本の政府債務対GDP比は約200%でした。2024年時点では236.5%です。むしろ当時より数字だけで見れば、深刻な水準に達しています。

戦時中も「日本は特別だから大丈夫」と言われていました。今も「日本国債は円建てだから」「日銀が買い支えているから」という説明がなされています。構造は違えど、「特別扱い」の論理は驚くほど似ています。

金利のコントロール手段も、形は違えど本質は同じです。戦時中は国民に半強制的に国債を買わせ、現代は日銀が大量に国債を買い入れています。

そして何より、麻生氏が「金利は上がっていない」と語った2013年当時から、わずか12年で状況は大きく変わりました。30年国債の金利は史上最高水準まで上昇しています。

これを見て、もはや日銀が金利を制御できなくなった、、、と考える市場参加者がどの程度増えてくるかがポイントかもしれません。

なぜ今、このリスクを考えるべきなのか

「でも、財政破綻なんて起きないでしょ?」

そう思いたい気持ちは、私も同じです。というより、起きない方が平和に決まっています。

ただ、リスク管理の基本は「起きてほしくないこと」ほど真剣に考えておくことではないでしょうか。

火事になってほしくないからこそ火災保険に入るように。電車が事故で止まらないと思っていても、念のため少し早めに家を出るように。

今回の30年国債金利の急騰は、小さな(いや小さくはない?)警告音かもしれません。

「日銀が買い支えているから大丈夫」という前提が、いつまで続くかは誰にもわかりません。日銀のバランスシートは既にGDP比で約120%超に膨張しています。これは主要先進国の中で群を抜いて高い水準です。

2013年4月、黒田東彦総裁(当時)が大規模な国債買い入れを開始した時、多くの人は「一時的な政策」だと思っていました。でも、それから12年が経った今も、日銀は国債を買い続けています。

「一時的」だったはずの政策が、もはや止めることのできない「構造」になってしまったわけです。

【後編はメンバー限定】

ここまでの分析で、80年前と現在の驚くべき類似点が見えてきました。では、私たちは具体的にどう備えればいいのでしょうか?

後編では、以下の内容を詳しく解説します:

📌 歴史から学ぶ3つの具体的な教訓

- 「絶対安全」という言葉に潜む罠

- 戦後の財産税が教える資産分散の重要性

- 「想定外」を想定する思考法

📌 高市新総裁時代の財政政策を読み解く

- 麻生氏の影響力がどこまで及ぶのか

- 市場の警戒シグナルの本当の意味

- 財政拡大派vs財政健全化派の二元論を超えて

📌 専門家が語らない「本当のリスク」

- 日銀の限界はどこにあるのか

- インフレと財産税の可能性を冷静に分析

- 国境を越えた資産保全の考え方

📌 前向きな備え方と希望的シナリオ

- 不安ではなく、準備を

- リスクとベネフィットのバランス思考

- 歴史の韻に耳を澄ませながら、賢明な選択をするために

歴史を知り、リスクを認識し、適切に備えることで、私たちはより落ち着いて未来を迎えられるはずです。「日本の財政は大丈夫」という言葉を盲信するのではなく、「大丈夫かもしれないし、そうでないかもしれない」という健全な懐疑心を持つこと――それが、今の私たちに必要な視点なのかもしれません。

80年前の「家庭内の貸し借り」と、2025年の「円建て国債だから安心」――なぜ同じ論理が繰り返されるのでしょうか?

表面的な違いの奥に潜む、構造的な類似性を読み解く力について考えてみます

1941年の宣伝冊子と、2013年の麻生氏の発言。時代も文脈も全く異なります。

でも、安心感を醸成するレトリックの骨格は、驚くほど似ていました。

この「類似性」に気づけるかどうか――それは単なる知識の問題ではないと思います。

むしろ、現象の背後にある構造を見抜く「思考の型」を持っているかどうかの違いではないでしょうか。

手法を100個知っていても、なぜそれが機能するのかを理解していなければ、環境が変わった瞬間に迷子になってしまいます。

投資の世界には無数の手法があります。テクニカル分析、オンチェーン分析、マクロ経済分析…。

どれも有用です。どれも学ぶ価値があります。

ただ、それらを「個別の道具」として集めるだけでは、本質的な理解には届かないかもしれません。

例えば、料理のレシピを100個暗記したとします。

でも、なぜその温度で焼くのか、なぜその順番で材料を入れるのか――その原理を理解していなければ、レシピにない料理を作ることはできません。

投資も同じではないでしょうか。個別の手法の奥にある「なぜ」を理解することが、真の応用力につながるのだと思います。

30年国債の金利が史上最高値を記録した時。その意味を理解するには、単に「金利が上がった」という事実だけでは不十分です。

麻生氏の影響力がどこまで及ぶのか。日銀のバランスシートがGDP比120%を超えている構造的意味。そして1946年の財産税という歴史的前例…。

これらの「点」を結んで「線」にし、さらに「面」として理解する――そういう統合的な視点が求められているように感じます。

統合的な投資理解のフレームワークが提供できること

- 個別の現象を「構造」として捉える視点――ETHBTCの動き、金利の変化、政策の転換点が、すべて一つの枠組みの中でつながって見えるようになります

- 「歴史の韻」を感じ取る感覚――80年前と今が完全に同じではないけれど、どこがどう似ていて、何が決定的に違うのかを判断できる軸が手に入ります

- 表層的なシグナルと本質的な変化を見分ける力――ノイズに惑わされず、構造的な転換点だけを冷静に識別できるようになります

- 手法を「使う」から「統合する」へ――個別の分析手法を、より大きな理解の枠組みの中に位置づけられるようになります

これは「すぐに儲かる方法」ではありません。

むしろ、次の365日、その先の何年も使い続けられる思考のインフラを構築する取り組みです。

表面的な手法収集から、統合的な理解へ。

時間をかけてでも、深く掘り下げたいと考える方に向けた内容です。

投資の本質を理解したいと考える方々が、この統合的アプローチを実践しています。